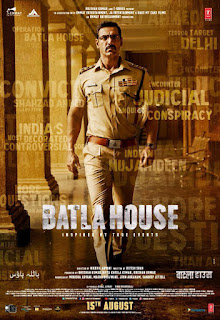

फिल्म ‘बाटला हाउस’ की समीक्षा

पुलिस का पक्ष पेश करती फिल्म

राजीव रंजन

निर्देशक: निखिल आडवाणी

कलाकार: जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, मनीष चौधरी, राजेश शर्मा, नोरा फतेही

तीन स्टार

दिल्ली के जामियानगर इलाके में स्थित बाटला हाउस में 2008 में हुआ एनकाउंटर पूरे देश में काफी चर्चित हुआ था। इसमें दो आतंकी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा मारे गए थे। इंस्पेक्टर मोहन ही इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसे लेकर जितना विवाद हो सकता था, हुआ। जितनी राजनीति हो सकती थी, हुई। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस फर्जी एनकाउंटर के आरोपों से निजात पाने की कोशिश में जुटी रही। उसे सफलता भी मिली। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि उस एनकाउंटर में मारे गए नौजवानों का ताल्लुक आतंकी संगठनों से था।इस घटना को करीब 11 वर्ष हो गए, लेकिन उसकी स्मृति आज भी धुंधली नहीं पड़ी है। राजनीति करने वालों के लिए आज भी यह एक मुद्दा है। जॉन अब्राहम की फिल्म ‘बाटला हाउस’ इसी चर्चित और विवादास्पद एनकाउंटर से प्रेरित है।

दिल्ली और देश के दूसरे कई शहरों में एक के बाद एक लगातार बम धमाके होते हैं और दर्जनों बेकसूर मारे जाते हैं। आतंकी संगठन आईएम यानी इंडियन मुजाहीदीन इन विस्फोटों की जिम्मेदारी लेता है। जनता आक्रोश में है। सरकार और पुलिस दोनों पर बहुत प्रेशर है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को टिप मिलती है कि बाटला हाउस के एक मकान में आईएम के आतंकी छिपे हुए हैं। एसीपी संजय (जॉन अब्राहम) अपनी टीम को निर्देश देते हैं कि वो जाकर पड़ताल करें। इंस्पेक्टर के.के. वर्मा (रवि किशन) अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ मकान में घुसते हैं। तभी आतंकी फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और दो आतंकियों को मार गिराती है। आतंकियों से मुठभेड़ में के.के. भी शहीद हो जाते हैं। एक आतंकी तुफैल (आलोक पांडेय) पकड़ा जाता है और दो आतंकी दिलशाद (शहीदुर रहमान) और आदिल (क्रांति प्रकाश झा) भागने में सफल हो जाते हैं।

एनकाउंटर के बाद हंगामा मच जाता है। दिल्ली पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते हैं कि उसने मासूम विद्यार्थियों की हत्या की है। कई राजनीतिक दलों, एनजीओ, एक समुदाय के लोगों द्वारा इसकी न्यायिक जांच की मांग की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में एसीपी संजय कुमार अपनी टीम के मनोबल का बनाए रखने और सच को सामने लाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी नंदिता (मृणाल ठाकुर) और अपने सीनियर अधिकारी (मनीष चौधरी) का पूरा सपोर्ट मिलता है...

इस फिल्म की स्क्रिप्ट को देख कर लगता है कि इसे काफी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। घटनाओं के प्रस्तुतीकरण में सिनेमाई छूट तो ली गई है, लेकिन वह बनावटी नहीं लगतीं। इस एनकाउंटर के बाद जो वातावरण बना था, उसे चित्रित करने में लेखक रितेश शाह और निर्देशक निखिल आडवाणी सफल रहे हैं। यह फिल्म दिल्ली पुलिस के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है। लेखक-निर्देशक ने कहीं भी पुलिस को अतिरिक्त महिमामंडित करने की कोशिश नहीं की है। यह फिल्म इस तथ्य को झुठलाने की कोशिश नहीं करती कि पुलिस द्वारा अनैतिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं या फर्जी एनकाउंटर भी होते हैं। लेकिन वह चश्मा लगाकर किसी एनकाउंटर को देखने की मंशा और राजनीति पर भी करारा प्रहार करती है।

निर्देशक ने कहानी कहने में संतुलित रहने की कोशिश की है, लेकिन कुछ पात्रों के चित्रण में तत्कालीन केंद्र सरकार के कुछ नेताओं की झलक मिलती है। साथ ही, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार की भूमिका को भी ‘जो है, जैसा है’ की तर्ज पर पेश करती है। हालांकि यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह घटना जब हुई थी, उस समय जो सरकार थी, जो परिस्थितियां बनी थीं, उसके चित्रण में वह संदर्भ आना एक सहज बात है। बात इस पर निर्भर करती है कि उसे किस तरह पेश किया गया है। इस मामले में आम जन की जो अवधारणा थी, यह फिल्म उसी को पेश करती है। आतंकियों के वकील का जो गेटअप है, वह भी एक प्रसिद्ध वकील और प्रभावशाली नेता की झलक देता है। इससे कुछ लोगों को यह फिल्म एक ओर झुकती हुई प्रतीत हो सकती है। इस फिल्म में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ को निजामपुर के काल्पनिक नाम से पेश किया गया है। तब के कुछ मीडिया फुटेज व नेताओं के बयान को भी इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है और मीडिया ट्रायल पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। फिल्म के कई संवाद अच्छे हैं। ताली बजाने लायक। संगीत सामान्य है। नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग ‘साकी साकी’ अच्छा है। हालांकि यह ओरिजिनल गीत नहीं है, बल्कि संजय दत्त की फिल्म ‘मुसाफिर’ के ‘साकी साकी’ गाने का रीमिक्स संस्करण है।

निखिल आडवाणी ने विषय को पूरी सघनता के साथ पेश किया है। उन्होंने ऐसे विषयों में अपनी काबिलियत का परिचय ‘डी डे’ में ही दिया था। इस फिल्म में भी बतौर निर्देशक छाप छोड़ते हैं। फिल्म की सिनमेटोग्राफी अच्छी है। फिल्म के मूड को पकड़ने वाली है। फिल्म की लंबाई थोड़ी-सी ज्यादा लगती है, जिससे यह कहीं कहीं सुस्त लगने लगती है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हुई होती, तो फिल्म और बेहतर होती। पहले हाफ के बाद फिल्म की गति थोड़ी धीमी होती है, लेकिन फिर वह पटरी पर आ जाती है। क्लाईमैक्स बॉलीवुड स्टाइल वाला है, लेकिन दिलचस्प है। इस फिल्म की खासियत है कि कई जगह धीमी होने के बावजूद बोर नहीं करती।

बतौर अभिनेता जॉन अब्राहम की यह सबसे अच्छी फिल्म है। वह अपने किरदार में पूरी तरह जंचे हैं। आमतौर पर उनके एक्सप्रेशन सपाट होते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके चेहरे पर भाव भी उभरते हैं। एक दृश्य में जॉन अब्राहम आतंकी बने आलोक पांडेय को कुरान की एक आयत का अर्थ बताते हैं, वह दृश्य असर छोड़ता है और फिल्म के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है कि यह किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पुलिस का पक्ष करती है। जॉन अब्राहम एक निर्माता के रूप में भी छाप छोड़ रहे हैं। ‘विकी डोनर’, ‘मद्रास कैफे’, ‘परमाणु’ और ‘बाटला हाउस’ जैसी फिल्मों के जरिये उन्होंने खुद को एक अच्छे निर्माता के रूप में स्थापित किया है।

मृणाल ठाकुर अब तक जितनी फिल्मों में आई हैं, उन्होंने प्रभावित किया है। उनमें काफी संभावनाएं हैं। मनीष चौधरी का अभिनय बहुत अच्छा है। अपनी साधारण सी भूमिका को उन्होंने अपने अभिनय से प्रभावी बना दिया है। रवि किशन की भूमिका बहुत छोटी है, लेकिन वे उसमें भी असरदार लगे हैं। आतंकियों के वकील के रूप में राजेश शर्मा का अभिनय दिलचस्प है, हालांकि उनका किरदार थोड़ा नाटकीय है। डांस नंबर के अलावा भी नोरा फतेही की एक छोटी-सी भूमिका है, जिसमें वह ठीक लगी हैं। दिलशाद के रूप में शहीदुर रहमान का अभिनय भी ठीक हैं। आलोक पांडे के एक-दो सीन ही हैं, लेकिन वे प्रभावित करते हैं। क्रांति प्रकाश झा का काम भी बढ़िया है और बाकी कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है।

‘बाटला हाउस’ एक प्रामाणिक और बेहतर तरीके से बनाई गई फिल्म है और देखने लायक है।

टिप्पणियाँ